演出時間:2024.9.27-2024.10.6 19:30

演出地點:中國科學技術館

地址:北京市朝陽區北辰東路5號

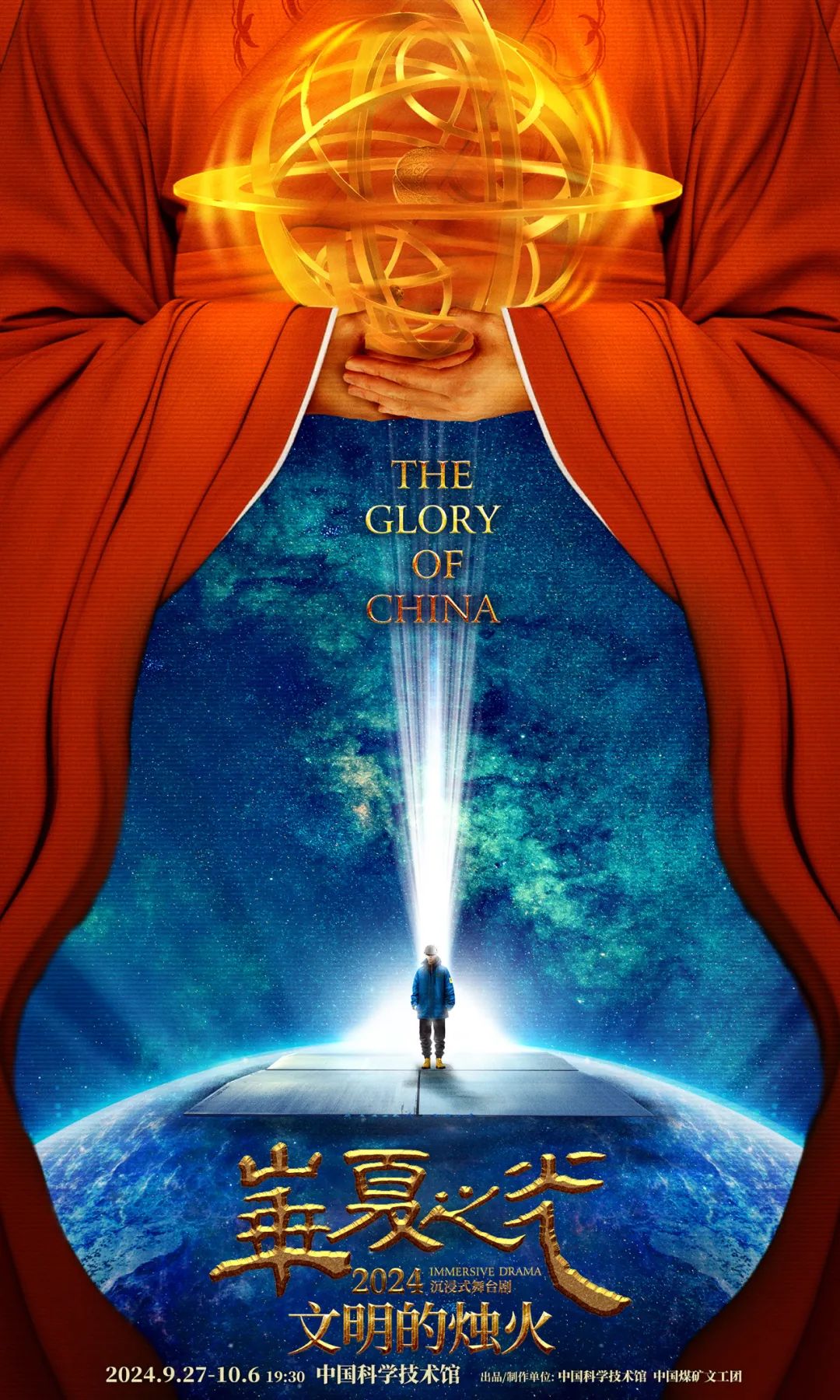

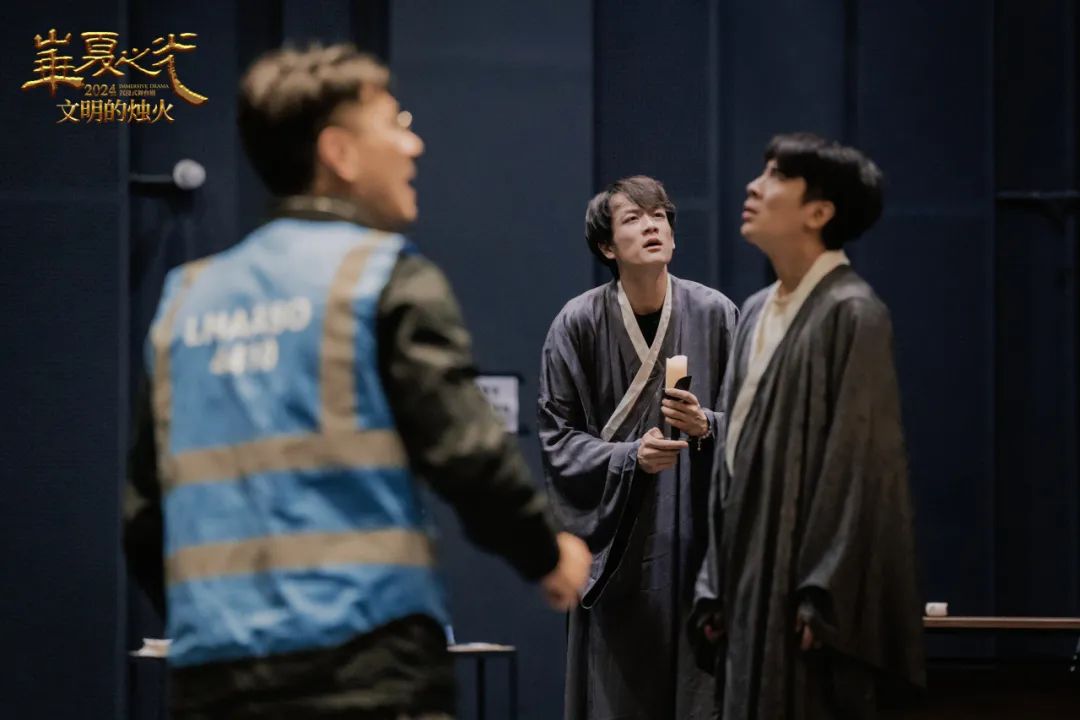

2024年9月27日-10月6日,中國煤礦文工團與中國科學技術館攜手打造的沉浸式舞臺劇《華夏之光·文明的燭火》,將在中國科技館206新空間與觀眾見面。該劇以“天關客星”與“蟹狀星云”的古往今來為引,通過多維度舞臺設置,以具有強烈科技感的戲劇表達,講述中國古今科學家的故事:對未知不懈地探索,點亮了文明的燭火,照亮中國科技發展的進程。該劇將為觀眾帶來前所未有的科技館體驗。

劇情梗概

★

當代視角切入,跨越古今對話,

故事在沉浸式觀演中創新呈現。

★

年輕記者齊觀深度參與高海拔宇宙線觀測站“拉索”的建設報道,見證了“拉索”捕獲來自“蟹狀星云”超高能光子信號的歷史性時刻。

正是這次“捕獲”,觸發了一場時空穿越之旅。齊觀來到北宋,親歷蘇頌等科學家對“天關客星”的觀測與記錄。面對天象異變,蘇頌堅持科學精神,力排眾議,為觀測浩瀚宇宙,探索未知,推動“水運儀象臺”的研制。

古今對望,科學家追光而遇,沐光而行。那束穿越時空的光,不僅是宇宙的星光,更是一代又一代科學家靜心篤志、心無旁騖,獨創獨有、創新創造,探索未知,艱苦奮進的精神之光,永恒照亮人類前行之路。

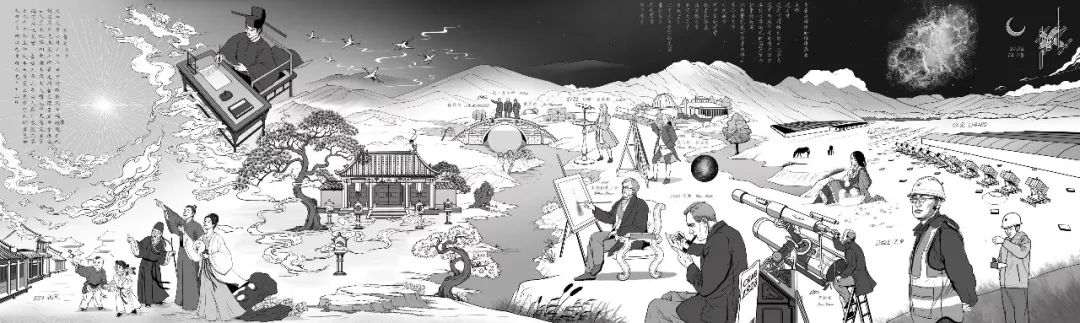

供圖:中國科學技術館 作者:黃宇婕

劇目亮點

中國科學技術館×中國煤礦文工團 首次跨界合作

科技展品與戲劇藝術 碰撞融合

一站式收獲雙倍精彩

舞臺光影中,浸入時空對話

移步換景間,尋覓大宋風華

方寸舞臺外,移步異“境” ,

沉浸式領略千年穿越故事

多點位互動

零距離入戲

多媒體融合

雙時空交互

光影閃爍間,古今對望,

聲光電交融尋覓“熱愛”之源

在科技館看科技感實足的戲

借一顆星跨時空科學家對話

“科”與“戲”交融,“古”與“今“同框

作為肩負示范引領全國科技館事業發展重任的單位,中國科學技術館博觀而約取、厚積而薄發,持續推進展陳創新,提升觀展體驗。利用增強現實、全息投影等技術,注重展品互動性,挖掘展品的歷史文化價值,進一步開展打造沉浸式空間和多感官互動戲劇體驗,讓科技與藝術更緊密地結合,跨界融合帶領觀眾更好地走進宇宙空間。

近年來,中國煤礦文工團結合藝術門類多、演出形式豐富等優勢,在文物、古籍、非遺活化等領域,積極探索中華優秀傳統文化創造性轉化創新性發展,進行了豐富的藝術創作實踐。在呈現方面,積極引入現代科技手段,結合虛擬現實、沉浸式環境交互等技術,實現文物在舞臺的創新表達,為觀眾帶來沉浸式觀演體驗。

中國科學技術館與中國煤礦文工團強強聯手:科技館為戲劇敞開大門,戲劇將賦予展品藝術的能量,串連起宇宙的星光、古今科學家對未知的探索、時代對科學技術發展的引領與推動。文明的燭火,穿過茫茫宇宙、浩瀚時空,映照在一方舞臺上。

演職人員名單

出品單位

—演員角色表—

魏健隆 飾演 齊觀

高梓峰 飾演 蘇頌

盧毅 飾演 喬真

鄭盛聰 飾演 鄭大人/供奉官

李林 飾演 楊惟德/王沇之

毛嘉微 飾演 司天監主簿/韓公廉

苑小文 飾演 宦官/男隊員

儲小蕾 飾演 陳曦燃

張藝嬴 飾演 小林

李博 飾演 圣上(畫外音)

—演職人員—

出品/制作單位:

中國科學技術館 中國煤礦文工團

出品人:郭 哲 徐 晉

總監制:靳 東 錢 巖

總策劃:廖 紅

監 制:何利山 劉 亮

策 劃:郝倩倩 郝姍姍

首席科學顧問:曹 臻

科學顧問:白云翔 黎 耕 李 亮

孫小淳 朱翠萍

藝術總監:靳 東

總 導 演:郝姍姍

編劇/導演:劉曉舟

編 劇:王 甦 李依璠

原創故事:郝倩倩 李 敏 耿 嫻 李競萌

作 曲:呂 亮

舞美設計:羅亞卓

燈光設計:王潤杰 孟令洋

多媒體設計:陳 涵

服裝設計:李予多

造型設計:劉 戀

音響設計:張海坤

平面設計:行者航也-小航

歌曲《照亮》

作 詞:劉曉舟 王甦

作 曲:呂 亮

演 唱:李 博

項目統籌:李 敏 張朔齊 郭 旗

執行制作:龐景云 張昭卿

執行統籌:曹曦禾 齊莉

行政統籌:楊 藝

執行導演:宋 博 張念桐 王裕文

舞臺監督:于文艷 何昱承 楊金月 馮 瀾

場 記:陳依飛

舞美執行設計:杜雨凡、李丹鶴

投影系統設計:李學偉 高銀棕

多媒體技術:陳 涵 唐孔祿

音響執行設計:肖海寶 石志輝

音效執行:翁荻昀

服裝管理:趙 南 陳志蘭

化妝執行:公茂玲 王首青 古 銀

安 源 賈玉龍 代 方 王 潔

宣傳統籌:張樂昊旻 孫鳳羽

視頻宣傳統籌:江 蕓 王 鵬 王天翼

美術宣傳統籌:黃宇婕 王 鵬

定妝照拍攝:青 峰

宣 傳 片:程 喆

演出錄制:爾冬文化

宣傳合作:創藝世代CAG工作室

投影技術支持:

北京安恒偉業系統工程技術有限公司

布景制作單位:

北京圣浩藝軒文化傳媒有限公司

服裝制作單位:

北京李子藝林服飾有限公司

鳴謝單位:中國科學院高能物理研究所

高海拔宇宙線觀測站(LHAASO)